[fusion_text]民事信託は事業承継にも活用できます。 下記のようなケースに有効です。[/fusion_text][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

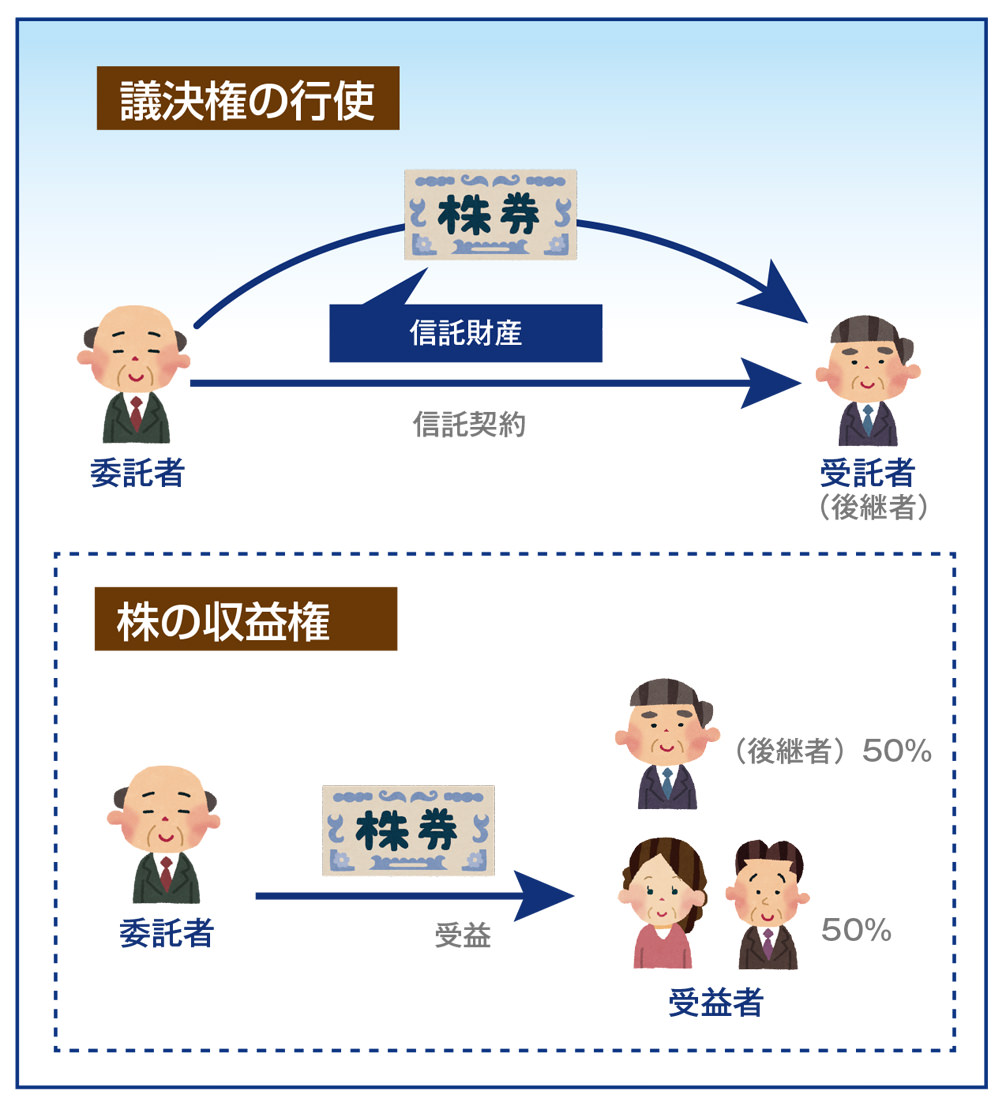

① 経営権(議決権)を確保したい。

もしもの場合の経営権(議決権)の代理行使、遺留分対策

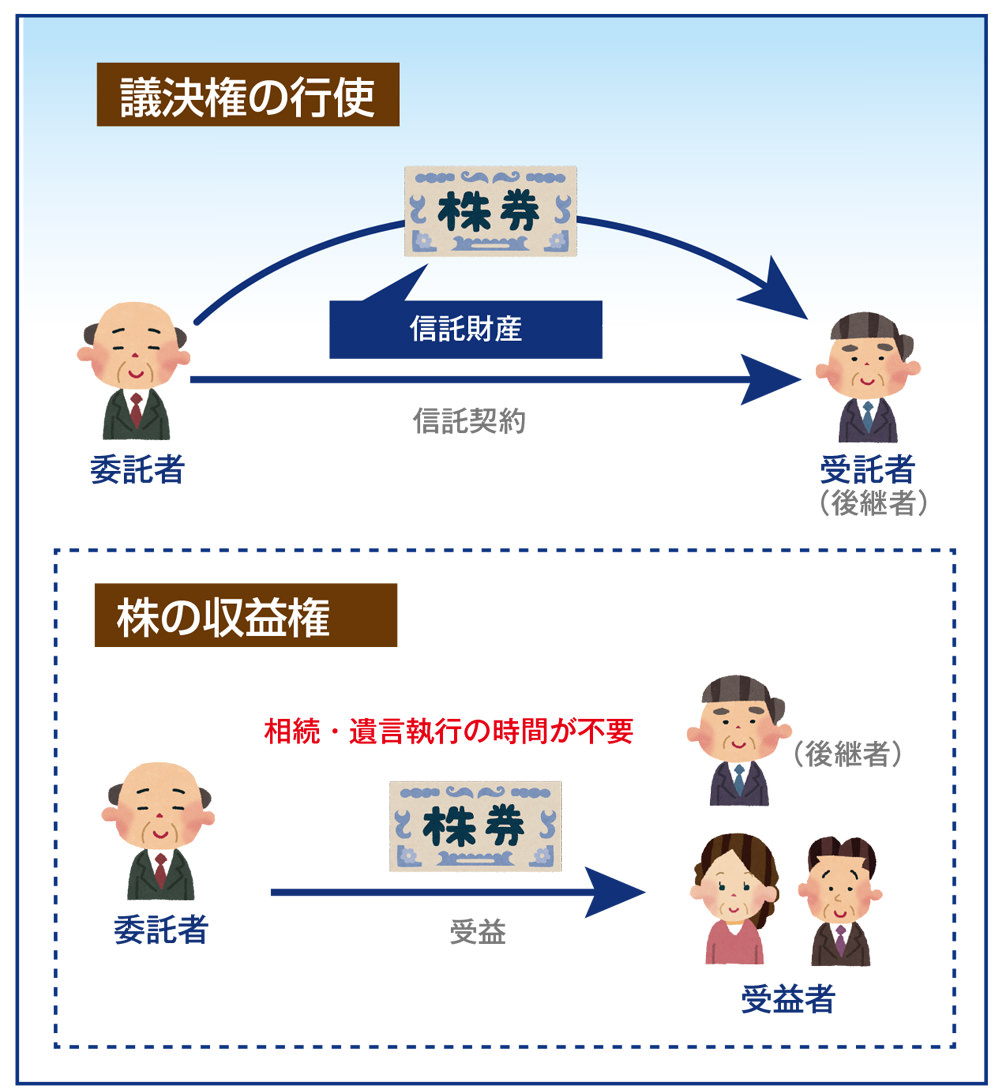

[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]企業オーナー様が持っている自社株について、その議決権をきちんと事業承継者に引き継ぐ事ができるかが問題になります。

自社株の評価が高いと、遺産分割で事業を引き継がない子どもに株を一部相続させなければいけなくなり、議決権も分散する事になる事が多いからです。

この場合、民事信託の仕組みはとても有効に働きます。

自社株の「① 議決権の行使権」と「② 株の収益権」を分ける事ができるので、①は事業承継者に集中させ、②は引き継がない子どもに渡し、遺留分を填補させることができます。

また、オーナー様が生前に生前にもしも認知症などになった場合も、事業承継者に議決権行使をさせることも可能になります。[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="" padding="" class="" id=""][fusion_text] [/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

[/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

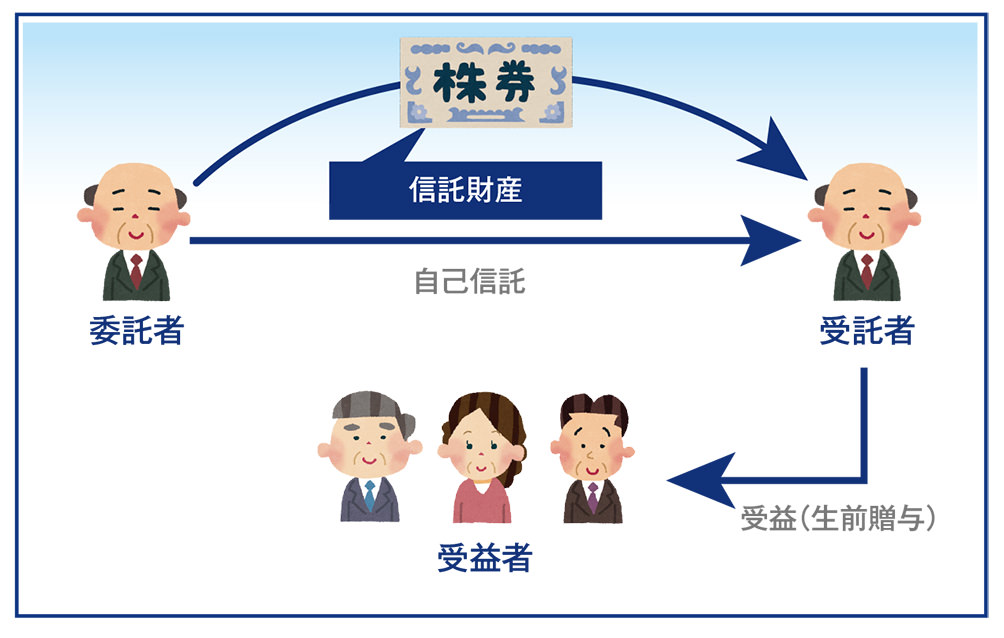

② 相続税対策として株価が低い時に生前贈与したい

[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]オーナー様の自社株の価値が高い場合、株価が一時的に低い時を狙って生前贈与をし、相続税対策を行うことがあります。

ただ、自社株を生前贈与してしまうと、議決権も一緒に渡すことになり、生前贈与後には法的に会社の支配ができなくなります。

そこで民事信託の仕組みを使うと、自社株の収益権を生前贈与しつつ、議決権は自分の手元に残す事ができます。[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="" padding="" class="" id=""][fusion_text] [/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

[/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

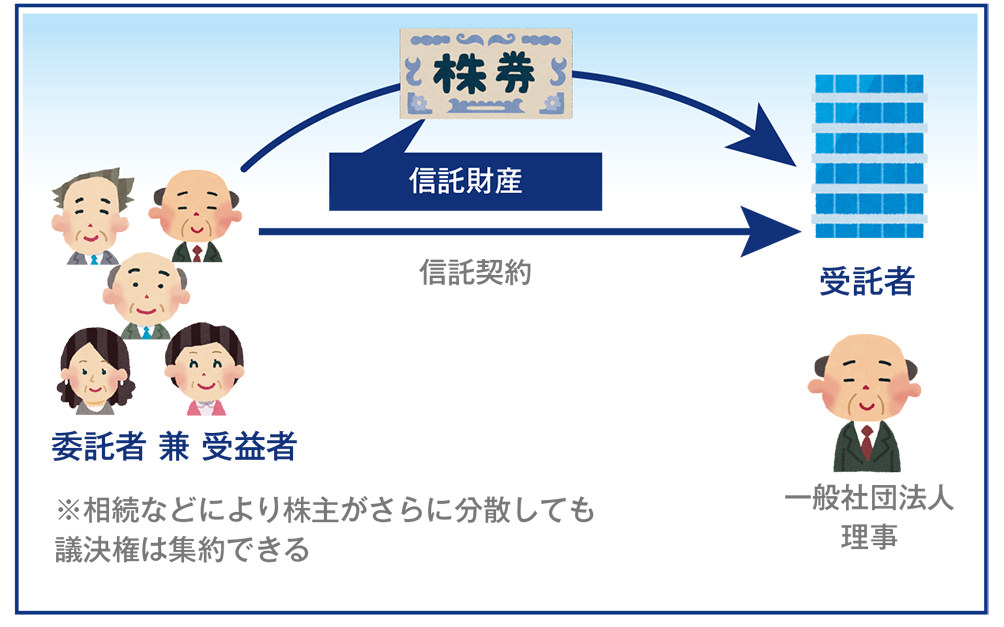

③ 分散した株式の議決権を集約したい

[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]以前、株式会社は7人の発起人が必要だったので、名義だけの発起人を親類などに頼み、その発起人がそのまま株を持ち続けている会社があったりします。また生前贈与により、株が分散していることもあります。

そうすると、株主総会で重要な意思決定をする際、決議するための議決権を集約させるのが難しくなることがあります。

民事信託を利用すると、それぞれの株主に株を信託してもらい、議決権を集約させる事が可能になります。

本来は議決権集約のために株を買い集めればいいのですが、資金的にすぐに用意できないこともあると思います。信託でとりあえず議決権だけは確保し、その後、少しずつ株を買い取り、集約させていくこともできるようになります。[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text] [/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

[/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

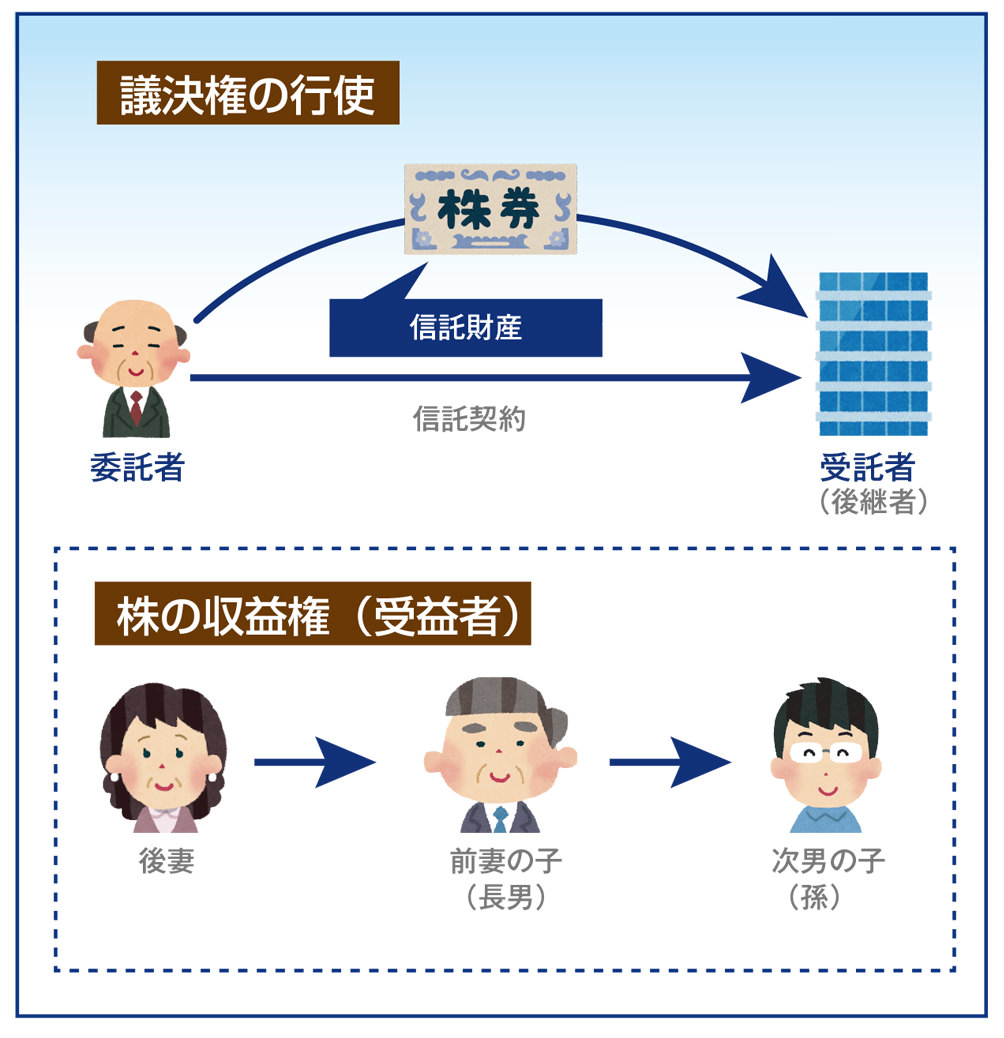

④ 相続の順位に関係のない承継方法をとりたい

[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]事業承継者を2 代目3 代目と決めているが、それが相続の順位と異なる場合があります。

例えば2 代目は長男にしたいが、長男には子どもがいないために、その後は次男、もしくは次男の子どもに引き継いでいきたいということがあります。

民事信託を利用した場合、一旦長男に渡った自社株を長男が亡くなったら、次男の子どもに相続させることも出来ます。通常このようにするためには長男の遺言書が必要になるのですが、信託の場合は現オーナーが決定する事ができるのです。[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text] [/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

[/fusion_text][/one_half][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]

⑤ 契約による地位の安定を図りたい

[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]自社株の相続を考える場合、遺言書を作成し、後継者に引き継いでいく事が考えられます。ただ、遺言書は一方的な意思表示ですし、書き換える事が容易なために、その地位が不安定になってしまいます。

信託契約をした場合は委託者と受託者での意思表示の合致により成立するために、簡単には変更できないようにできます。

また、引継ぎに関する細かい取り決めができますので、重大な事由がある場合には契約を変更できますので、より柔軟な対応が可能になります。[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text] [/fusion_text][/one_half]

[/fusion_text][/one_half]